Comment les gens pensent-ils à l’économie ?

Avec ma préretraite, ce blog change de sujet. Désormais, mon intention est de mieux comprendre le monde. J’ai préparé un plan de lecture et je publierai des résumés de ce que j’apprends. Nous commençons par l’économie et la psychologie évolutionniste.

Nous supposons normalement que les concepts économiques du commun des mortels – j’entends par là les personnes ayant un niveau d’éducation moyen ou faible – s’écartent de l’économie académique en raison de l’ignorance ou de l’utilisation d’arguments fallacieux pour tirer des conclusions. Selon Pascal Boyer, anthropologue, et Michael Bang Petersen, politologue (et tous deux psychologues évolutionnistes), ce n’est pas le cas. Ils l’expliquent dans l’article How People Think about the Economy.

La raison pour laquelle les croyances populaires ne coïncident pas avec les croyances académiques est que notre cerveau utilise des processus de déduction inconscients qui se sont formés au cours de l’évolution de notre espèce. Ces croyances explicites influencent également les choix politiques, ce qui explique (et ce sont mes mots, pas ceux de Boyer et Petersen) pourquoi il y a des prolos fachos, des pauvres qui votent pour des systèmes politiques qui leur nuisent, et la montée en Europe des rouges-bruns, une branche du fascisme qui mélange la xénophobie avec des revendications apparemment de gauche.

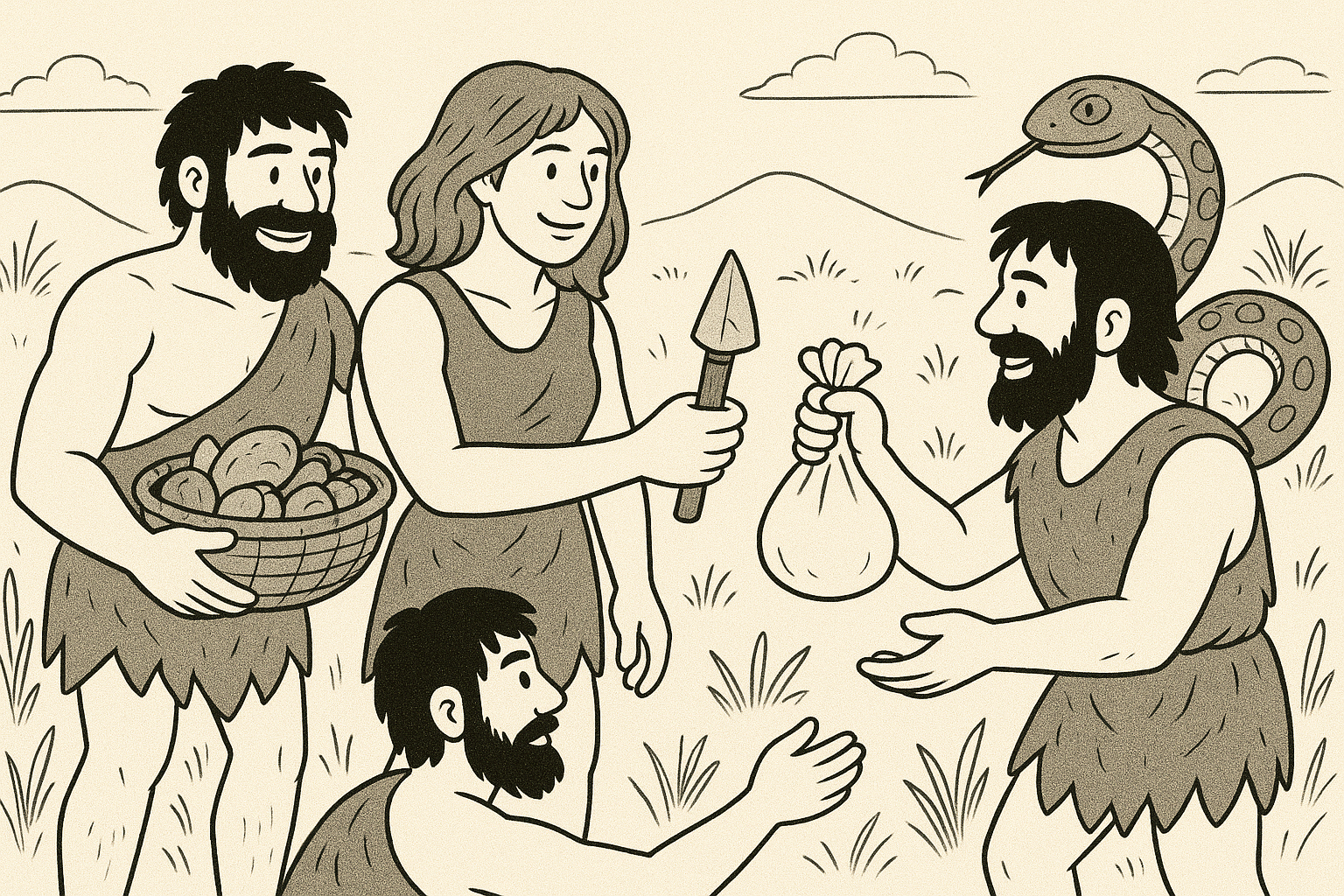

Ces processus de déduction inconscients ont été mis en place pour résoudre des problèmes d’adaptation auxquels nous avons été confrontés il y a des centaines de milliers d’années : 1) à quoi doit ressembler un échange de biens (nourriture, outils) pour être équitable, 2) avec qui l’on peut échanger des biens de manière fiable, 3) avec qui s’associer pour atteindre ses objectifs (coalitions), et 4) ce qui vous appartient et ce qui appartient au groupe. Ces quatre problèmes façonnent notre intuition de l’économie moderne, mais ils sont apparus dans de petits groupes de moins d’une centaine de personnes.

Il ne s’agit pas d’une explication de la manière dont les choses devraient être, mais d’une description de la manière dont elles sont. Cela n’implique pas non plus que les croyances conduisent à des résultats meilleurs ou pires, ni pour quels groupes. C’est une constatation que les gens normaux ne pensent pas comme les économistes.

Quels exemples Boyer et Petersen donnent-ils de ce type d’intuition ?

- Le commerce international est mauvais, car il s’agit d’un jeu à somme nulle. Ce que nous ne produisons pas chez nous ne nous rapporte rien.

- Les immigrés volent notre travail parce que le gâteau du travail à partager a une taille fixe.

- Les immigrés profitent de nos services sociaux parce qu’ils ne méritent pas de recevoir des prestations sociales s’ils ne contribuent pas (contradictoire avec la précédente, mais il est important de savoir que les croyances populaires en économie peuvent être contradictoires entre elles sans créer de problèmes pour le croyant).

- Les services sociaux sont aussi utilisés par les vagabonds et les voyous. Il est intéressant de noter que cette croyance varie selon que l’on connaît ou non la personne qui reçoit la prestation.

- Les marchés produisent de mauvais résultats pour la plupart des participants. Le marché n’est pas perçu comme un lieu d’échange de biens, mais comme une lutte entre des acteurs aux forces très différentes.

- La motivation du profit économique est mauvaise pour le bien-être général.

- Le travail est la véritable source de valeur, c’est-à-dire que la valeur d’un bien est mesurée par la quantité de travail qui y a été appliquée.

- La régulation des prix fonctionne (qu’il s’agisse de rentes ou de salaires).

Nombre de ces intuitions se retrouvent aussi bien à l’extrême droite qu’à gauche, et le fait qu’elles soient largement et régulièrement produites explique leur origine intuitive. Dans l’article de Boyer et Petersen, on peut voir quelles études soutiennent chaque cas. Il s’agit de mécanismes automatiques et inconscients qui produisent des résultats ne comportant pas d’explication des étapes qui ont conduit à cette conclusion.

Cela ne signifie pas que ces intuitions ne font pas l’objet d’une réflexion et que des pensées plus élaborées ne sont pas produites, qualifiant ou expliquant les intuitions. Les croyances économiques populaires sont le résultat de ces réflexions, qui prennent en compte les informations économiques auxquelles on a accès et les intuitions de base mentionnées ci-dessus. Des contradictions peuvent apparaître, mais le manque de détails dans l’explication le permet.

Il s’agit de croyances culturelles, ce qui signifie qu’elles sont partagées par de nombreuses personnes et transmises par échange d’idées. Elles ont évolué lorsqu’il n’y avait pas de moyens de communication modernes, lorsque nous ne vivions pas dans des villes et que nous connaissions les membres de notre groupe. Elles nous permettaient de détecter les resquilleurs et de savoir à qui faire confiance dans les échanges.

Ceci, et ces conclusions sont les miennes, explique certaines choses qui se sont produites ces dernières années : pourquoi le trumpisme est-il devenu anti-commerce ? Parce qu’ils ont vu que leur base électorale pouvait s’élargir énormément. Auparavant, la droite était favorable au libre-échange, et il était plus difficile de vendre cette idée aux pauvres. Pourquoi cette intense propagande anti-immigration ? Pour les mêmes raisons. Même l’anti-élitisme (le prodige de faire croire à la base trumpiste qu’elle est contre les élites millionnaires, une idée promue par l’homme le plus riche du monde) s’est fait en exploitant le fait que cette idée repose sur une intuition de base ancrée dans notre cerveau paléolithique. Les réseaux sociaux ont fait le reste.

L’article vaut la peine d’être lu, il fait partie d’un livre avec d’autres articles intéressants et peut être téléchargé gratuitement et légalement à partir d’ici :

https://www.openbookpublishers.com/books/10.11647/obp.0257

Post a comment